|

每一次的应灾行动,总有新的学习和体验。 但也有特别的感动和领会。 There is always something new for us to learn or experience in every disaster response. Sometimes, we might also have some special touching moments and new understanding. CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION

| A Submissive Response

As a Christian organisation, we need to have spiritual principle and insight to mobilise churches to respond to disaster. We have to wait patiently before our Lord, deeply believe that He will open the way.

Hence, once again, I’m being led by the Lord. Foremost, last year August, I suddenly had the urge to conduct disaster respond training for our staffs. Because many of our co-workers had never attended any disaster prevention, risk reduction or disaster response courses. Hence, we gave our staff training for 1 hour every biweekly over 2 months plus. Discussion on some issues or sharing of relevant experiences during classroom session enable team using “common language” and reach consensus in very short period of time. Secondly, we managed to source a warehouse nearer to our office, which is about 30km away. Originally, we planned to shift within 3 weeks. However, everything went so well that we only took 2 weeks for the shifting. This new warehouse had saved a lot of our time spent in transporting boats, tools and equipment. Later our warehouse was also affected by the flood, but compared with the condition of hard hit area, our loss was considered very minor.

Thirdly, hard hit area Taman Sri Muda is just located next to us, not more than 10km away, we set that as our primary focus area to care and to respond. On the first day when the water receded, my co-workers and myself, were setting off to check out the disaster condition. However, we were blocked at the road junction, due to severe jam caused by heavy traffic, we were forced to retreat. On the way back, I told my co-worker that we should have contacted a local church. Then I received a call from Elder Dexter from Shah Alam Gospel Centre immediately after I reached office, he was inquiring the possibility of working together on disaster respond. The next day when we met, we immediately became acquaintance, later we found out that we actually met twice few days ago, at that time, it was just head nodding greetings. Two strangers who never know each other ended up working together, what a divine appointment. Heartfelt thanks to God, for He makes all things work together for the good of those who love Him. | Sharing good news by actions

This time the flood hit right before Christmas, it caused havoc to many. However, we praised God that many churches seized the opportunity to serve. They are willing to serve the community by sharing the good news by their actions. A church elder asked me: “On 25th Christmas Day and 26th Dec. Christmas Sunday, can we still go out to serve?” I answered honestly: “This is something new to us, we had never before organise disaster respond during Christmas. If the church is willing, then we may proceed as usual.” Later, I discovered, the highest turn out of volunteers were on these two days, especially Sunday

| Disaster Relief “New Wineskin”

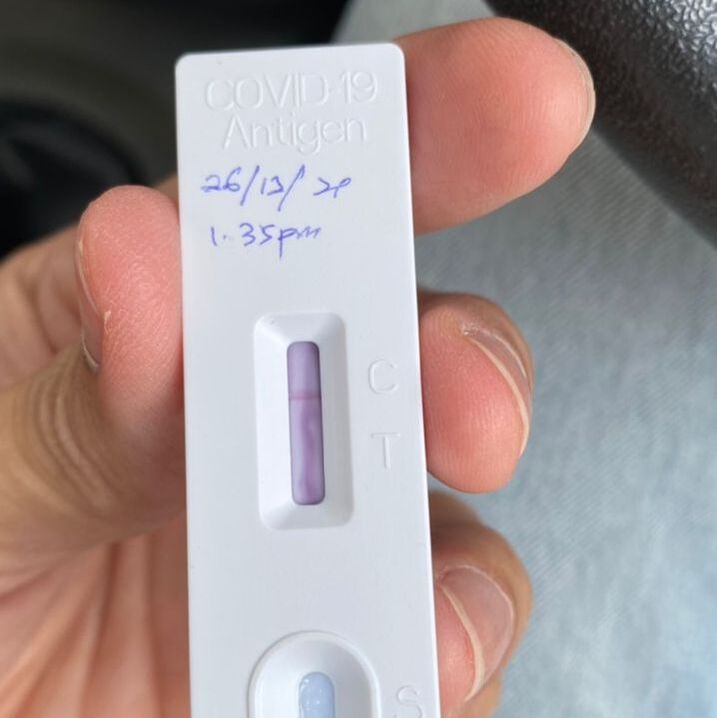

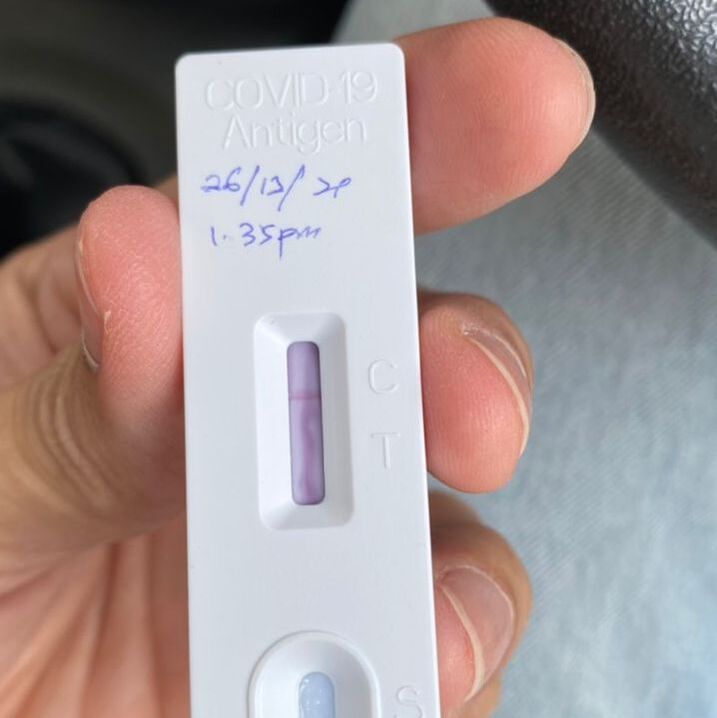

This flood came as a disaster amidst another disaster. COVID-19 was not over yet, hence we were facing double challenges, visible mud and rubbish and invisible virus. Therefore, we need to add in Pandemic Preventive SOP in our disaster relief operation to protect our volunteers and aid recipients. I am very thankful that all volunteers were very cooperative, they understood why do we need to implement new measures. Just like the slogan introduced by our Government in countering COVID-19 pandemic, “Kita Jaga Kita”.

In every disaster relief, we will face different problems, work with different group of people, hence faced with different needs. This time is not an exception, on one of those nights that we had meetings, many questions were raised, I spoke out bluntly, disaster response is like “clearing obstacles” one after another, disaster victims are clearing their obstacles, we are clearing our obstacles, everyone is clearing their own obstacles. Therefore, once we encounter problems or obstacles, we can only use the best possible way under current circumstances to solve it.

| Interaction between Church and Community

Taman Sri Muda is consider as a big residential area within a city, way back in 90’s, it had experienced a severe flood before. As, this area is next to an industrial zone, therefore residents living here are mainly laborers from grassroot families. Due to pandemic, many of them are already in financially shaky condition, in addition to the flood, the shaky hut totally shattered, many households instantly fell into financial deep pit. Over here, you can get a peek of urban poverty, many submerged cars were abundant as their owners can’t afford the repairing cost, broken electrical goods were unable to be replaced, worse till some houses were in such bad shape that even after cleaned up are still unlivable. Children is another concern, their scantily toys, school bags and books, were destroyed just as all the adults. Besides material needs, disaster victims’ emotional needs were vast too. What should the church do, when we face with such big needs? We encourage the church to do qualitative companionship and care for those who need it, rather than macro scale of touch and go charity kind of relief work. Every church can adopt one area, care according to its capacity. We might not be able to help everyone, but we still can help disaster victims around us, especially the poor and underprivileged families. However, this model requires the commitment of the church for at least 2 months. Volunteer is easier to recruit during urgent disaster relief stage of cleaning and distributing goods, but when enter into recovery and rebuilding stage, it is much more difficult to recruit suitable personnel. Therefore, I hope churches or Christians can see disaster response as a medium or long term ministry. We might not be the first to enter the disaster zone, but we can be the last to leave the disaster zone. | 顺服的回应 身为基督教团体,带着动员教会应灾使命,是需要以属灵的原则和眼光去待人处事。在主前耐心等候,深信主必开路。 我再次经历主的牵引。 首先,去年八月,忽然有感动要培训以装备同工。因为很多同工从来没有,或者多年没有上过防灾减灾及应灾培训课程。因此用了两个多月,每两周一小时来上课。在课堂上触及的一些课题和分享相关经历,能帮助团队使用“共同语言”,更快达成共识。 第二,我们觅得一座靠近办公室的仓库,将仓库搬近办公室约三十公里。原定12月用三周完成搬迁,却十分顺利地用二周提早搬完了。这个为后来调度船只、工具和配备等作业,省下不少时间和路程。仓库后来也受灾,但与重灾区比较,损失甚微。 第三,太子园重灾区是7979的邻舍,距离办公室不超过10公里,是我们锁定关心、回应的地方。水退第一天,与同工前往勘察时,却在关键路口被截停。由于过多车辆造成堵车,我们被迫打道回府。回程时,我告诉同工,我们该联系当地教会。一回到办公室,就接到位于灾区的莎亚南福音中心的Dexter长老的来电,询问配搭应灾事宜。隔天会面时,我们一见如故,原来几天前我们见过两次面,仅点头打招呼。我们原互不相识,却能在此刻合作,算是神圣的相遇吧。 感谢天父,万事互相效力,叫爱神的人得益处。 | 报佳音,身体力行 这次的大水灾发生在圣诞节之前,让人有点措手不及。但是,感恩,很多教会主动寻找服事的机会。他们愿意服务社区,以行动来报佳音。教会长老问我:“在12月25至26日圣诞节和圣诞主日,我们是否能继续动员服务?” 我答:“这对我们来说,是史无前例。因为没有碰过圣诞节期间赈灾的情况。只要教会肯,我们照常服务。” 后来发现,这两天,尤其是主日,是出现最多志工的一天。 | “新皮袋”赈灾 此次的水灾,是灾中灾。新冠肺炎还未过去,我们面对双重挑战,可见的污泥垃圾和看不见的病毒。因此,为了保护志工和受助者,在救灾过程上要加入防疫SOP。感谢志工们都很合作,谅解我们实施一些新的措施。正如政府为对抗冠状病毒疫情,提出的口号“Kita Jaga Kita”。 每一次赈灾,都出现不同状况,与不同的人配搭,就面对不同的需求。这次也不例外。有一晚开会时,大家提出很多问题,我突然脱口而出说,回应灾难,是一次又一次的“排障”(指排除障碍),灾黎在排障,我们也在排障,大家都在排障。所以,遇到难题或障碍,我们就用当下最好的办法解决之。 | 教会与社区的互动 太子园属于城市大型住宅区,曾经在90年代发生过大水灾。这地区由于邻近工业区,住着许多劳工家庭。因受疫情影响,本元气大伤,再来水患,真是破屋更遭连夜雨,许多人顿时陷入经济困境。在这里,可一窥城市贫穷,汽车泡水后因没能力维修而遭搁置的现场、家电损毁后无从添购,甚至因房屋长期失修,即使清理后仍无法安全入住等等问题。还有小孩的需求,他们仅有的玩具、书包和课本等,也和大人一样失去所有。除了物质,灾民心理层面的需求也有过之而无不及。 在面对如此庞大的需求 教会应如何介入 我们鼓励教会要深入陪伴与关怀有需要的人。这比起大规模,蜻蜓点水,慈善式的援助来得有效。教会可认领一个社区,按照自身的力量集中关怀。我们或许无法帮助每一个人,却能帮助周遭受灾的邻舍,尤其是贫穷和弱势的家庭。但是这样的模式需要人持续关怀至少2个月。紧急救援期如清洗和派发物资容易找到志工,而进入恢复生活及重建期时,则比较难找到人手。所以我希望教会和基督徒,要把应灾当成中长期的事工。我们或许不是第一个到灾场,却可以是最后一个离开灾区。 Comments are closed.

|

Details

下载全本杂志,请点击

|

||||||||||||

Holistic Integrated Services Berhad

36-B(2nd Floor), Jalan Anggerik Vanilla R31/R,Kota Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor, Malaysia.

TEL: +603-5122 1130 FAX: +603-5121 0717

Account No: Maybank 5-12781-01259-9

36-B(2nd Floor), Jalan Anggerik Vanilla R31/R,Kota Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor, Malaysia.

TEL: +603-5122 1130 FAX: +603-5121 0717

Account No: Maybank 5-12781-01259-9

Copyright © 2019 by Holistic Integrated Services Bhd